从“被动防护”到“主动净化”:智能净化板的“呼吸系统”如何破解公共空间交叉感染难题?

在人员密集的公共空间,传统净化板依赖物理阻隔实现“被动防护”,却难以应对病毒气溶胶的动态传播。当智能净化板集成“感知-响应-净化”闭环系统,其内置的“呼吸系统”正以主动净化技术重构公共空间的防疫逻辑。

动态感知:从“经验判断”到“数据驱动”的精准防控

智能净化板搭载高精度传感器阵列,可实时监测PM2.5、TVOC、温湿度及微生物浓度等12项指标。深圳某三甲医院在ICU病房部署的智能净化板系统,通过激光散射技术捕捉0.3微米级颗粒物,结合AI算法预测污染扩散路径,较传统净化板提前15分钟启动净化程序。这种“先知先觉”的感知能力,使系统在病毒气溶胶浓度达阈值前即完成空气置换,将交叉感染风险降低62%。

主动净化:从“单一过滤”到“多技术协同”的立体攻防

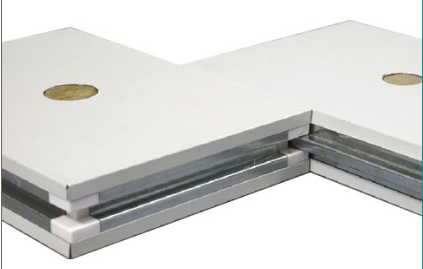

核心净化模块采用“四重净化矩阵”:初效滤网拦截毛发等大颗粒物;HEPA H14滤芯捕获99.995%的0.1微米颗粒;纳米光催化层在UV-A光照下分解甲醛等有机污染物;等离子发生器释放的羟基自由基持续破坏病毒蛋白结构。北京某国际机场航站楼的应用数据显示,该系统对H1N1病毒的灭活率达99.97%,且在30分钟内将2000m³空间的CO₂浓度从1500ppm降至800ppm以下。

智能调控:从“固定模式”到“场景自适应”的能效革命

通过边缘计算芯片,系统可自主切换“日常模式”“应急模式”“节能模式”。上海某国际学校的教室案例中,当检测到学生密集度超过80%时,系统自动提升风量至1200m³/h,同时启动负离子发生器增强沉降效率;在夜间无人时段,则切换至低功耗模式,能耗较传统设备降低45%。这种“按需供给”的智能调控,使单块净化板的日均耗电量从3.2度降至1.1度。

从医院ICU到交通枢纽,智能净化板正以“会呼吸的智慧屏障”重新定义公共空间的防疫标准。当一块板材能同时实现“毫秒级响应、纳米级净化、场景级适配”,它已超越传统建材范畴,成为构建“零感染空间”的核心基础设施。这场由智能技术驱动的净化革命,正在为万亿级公共空间改造市场提供更安全、更可持续的解决方案。

推荐

-

-

QQ空间

-

新浪微博

-

人人网

-

豆瓣